探索行動における視覚探索および情報交換に関する研究京都大学博士学位論文, 2003.

概要

本論文は、個人または集団が建築・都市空間と最も密接に関わりあう探索行動に着目し、その際に重要な情報獲得の手段となる視覚探索と言語化された情報交換について、従来にない実験手法を用いて調査、分析したものであり、全4章からなる。

|

|

|

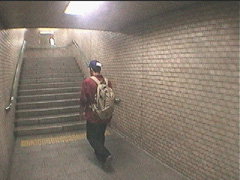

第1章では、日常生活空間における探索行動時の視覚探索を明らかにすることを目的とし、実在する地下鉄駅舎でアイカメラを装着した被験者による探索行動実験を行っている。その結果を詳細に分析したところ、経路学習後は誘導サインや案内サインへの注視が減少し、床や人、柱といった身体の安全にかかわる対象物への注視が増加することを明らかにしている。すなわち、経路学習前の歩行者の注視は誘導サインや案内サインに集中しやすく、身体の安全にかかわる注視が十分になされないことが予測できる。このことは、交通空間を計画する上で留意すべき点であると考えられる。 またサインへの注視時間は短時間から長時間へと広く分布する一方、床への注視は 100 msec 未満の短時間注視が約半分を占めること、サインへの注視には反復的注視や集中的注視が見られることなど、注視対象による注視時間や注視パターンの相違も明らかにしている。階段付近では、壁などの垂直な遮蔽縁だけでなく、階段や天井といった水平な遮蔽縁にも注視が集まりやすくなることも分かった。なお遮蔽縁とは、出隅を構成する片方の面は見えるが他方の面は見えない出隅のことであり、探索行動における歩行行動はこの遮蔽縁の選択の連続として記述することが可能である。

|

|

|

第2章は第1章を踏まえて、さらに階段歩行時の注視行動を詳しく調査することを目的とし、地下鉄駅舎出入口の階段をアイカメラを装着した被験者が上る実験と下る実験を行っている。その結果、人間は階段を歩行する際、水平および垂直の遮蔽縁付近への注視によってその奥の環境や他の歩行者に関する情報を得ようとするのと同時に、階段付近への注視によって足元の状況を確認しようとすることを明らかにしている。ただし、この両者をとらえる注視行動は階段を上る時と下る時とで大きく異なる。階段を上る場合は、歩行に従って注視場所が階段付近、床遮蔽縁付近、その奥の風景へと段階的に変化する。一方階段を下る場合、歩行中の注視点は頻繁に移動する。水平な遮蔽縁(床遮蔽縁または天井遮蔽縁)が手前に見える場合はその遮蔽縁と階段の間を注視が垂直に往復する。壁遮蔽縁が手前に見える場合は、注視が階段に偏ったり、注視の動きが複雑になるなど、被験者やシーンによるばらつきが大きくなる。 階段上り歩行時、下り歩行時とも、前方に壁遮蔽縁が見え、その手前に階段が見える場合には、壁遮蔽縁付近が注視できていない事例が多く見られている。よって階段を歩く場合、階段などの水平な対象物と壁遮蔽縁など垂直な対象物を同時にとらえるような注視行動が困難であり、交通空間において見通しの悪い曲がり角を階段と接近させて設けることは望ましくないことが予想できる。

|

|

|

第3章では、スクリーンとキーボードを用いた仮想現実空間における探索行動時の視覚探索および歩行行動が、現実空間のそれとどのように異なるのかを明らかにすることを目的としている。そのため仮想現実空間内に地下鉄駅舎を構築し、その中でアイカメラを装着した単独の被験者が、目的地を探索する探索行動実験を行い、現実空間における実験結果と比較している。その結果、以下のことを明らかにしている。 仮想現実空間では現実空間で頻繁に見られる 100 msec 未満の短時間注視がほとんど見られない。現実空間における短時間注視は駅舎ホームの床や歩行者付近に多く生じる。このことから、短時間注視は現実空間において、衝突や転落などの身体の危険を回避するために生じる注視であると考えられる。また、仮想現実空間では視野周辺の制限によって身体と障害物との距離が把握しにくくなるので、転倒の危険がないにもかかわらず、床への注視は増加する。これは、歩行者が仮想現実空間での歩行に適応するために生じた注視であると考えられる。ただし床と人以外の注視対象は、仮想現実空間であっても現実空間と同程度注視されることを明らかにしている。 また仮想現実空間では、風景が変化しても画面上の注視点が移動しない受動的注視が生じることも明らかにしている。現実空間における歩行では、風景は能動的に変化するためこのような現象は生じない。しかし仮想現実空間における歩行では、被験者が意図しない受動的な風景の変化が生じることがあるため、このような現象が生じる。この時、歩行者が仮想現実空間での歩行に完全には適応できない、身体性の問題が生じているものと思われる。

|

|

|

第4章では、未知の空間で集団が行う探索行動について、主にそこで見られる情報交換に着目して明らかにすることを目的としている。そのため多数の計算機を接続したマルチユーザ型仮想現実空間を用いて、仮想迷路内の目的地を4人または8人からなる集団が探索する実験を行っている。その結果、第1章から第3章までにおいて研究対象とした目的地単独探索行動だけでなく、目的地共同探索、歩行者探索、誘導、待機など、多様な行動を見出している。 また実験中の情報交換である会話を、質問と回答、主語、場の記号、格および述語によって構成されるものととらえて分析を行っている。場の記号には、サインなどの環境記号、方向などの限定記号が見られるだけでなく、「私」「○○さん」などの身体記号、「こっち」「そっち」「どっち」「ここ」などの指示記号も多く見られる。集団での探索行動のように、話し手と聞き手の身体が同じ空間を共有する状況では、身体記号や指示記号のように身体に依存する場の記号も、会話に多く利用される。また多くの者が用いる言語表現は限られた数のパターンに分類できること、その使われ方は話し手の行動や状態と密接に関係しつつ変化することを示している。これらは、今後群集歩行シミュレーションへの応用の可能性をもつ知見である。

|

|

|

結語では、以上全4章で得られた成果をまとめ、探索行動における視覚探索や情報交換が、現実空間を歩行する人間が本能的にもつ身体の安全を確保する機能や、同じ空間を共有する他者の存在に大きく影響されることを結論づけている。

|